Его герой никогда не случаен. Он «растит» его от фильма к фильму. Потому так часто режиссер снимает трилогии. Ему важно понять, чем закончится история. Соловьев возвращается к своим персонажам через десятилетия, показывая, как время меняет человека. Многие узнают себя, спустя годы. Сентиментальное deja vu.

Он всегда обращен к классике: вечной теме любви, внутреннего поиска. Все его фильмы безупречно красивы. Сняты в соавторстве с культовыми операторами советской эпохи: Павлом Лебешевым, Георгием Рербергом, Леонидом Калашниковым, Юрием Клименко.

Тем, кто любит раннего Соловьева, часто не нравится его позднее творчество, те, кто открыл этого режиссера сейчас, поражаются его прозорливости и актуальности.

«Сто дней после детства»

Пионерский лагерь в дворянской усадьбе. Легкая ирония, попытка Соловьева увязать современность 70-х и прошлое. Трепетное, юное, поэтическое кино. Ностальгия по детству, белые платья, букеты ромашек, вишневый компот на обед, ученическая постановка Лермонтова.

Первая любовь. Как она случается. Главный герой – восьмиклассник Митя Лопухин теряет сознание, ему кажется, от солнечного удара.

— Что ж такое, это просто Ерголина. Я ж ее тыщу лет знаю, — удивляется искренне.

Дети пытаются разобраться, что такое любовь. Им помогает вожатый – скульптор Сережа (актер Сергей Шакуров). Подростки ведут доверительные беседы о душе, великой тайне природы, загадке улыбки Моны Лизы, цитируют Лермонтова.

Соловьеву хотелось поставить эту историю легко, без нарочитой серьезности, лишней назидательности. Хотелось передать неясное ощущение счастья, ожидания чего-то.

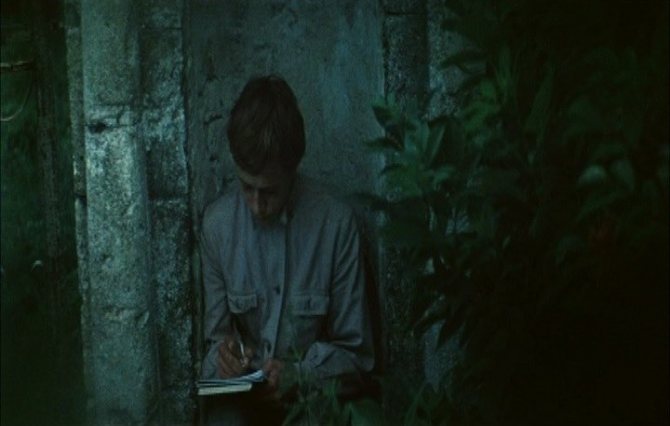

Съёмки проходили летом и осенью под Калугой. Для натуры выбрали место «Андреевский куст»: здесь располагалось девять пионерских лагерей. Ока, живописные запруды и пляжи, летние веранды и интерьеры старого дворянского поместья, полуразрушенная усадебная ограда, открытый кинотеатр, пианино в саду, огоньки танцплощадки.

15-летняя Татьяна Друбич, дебютировавшая в картине Соловьева, стала его музой и снялась еще в восьми фильмах.

В 1975-м году «Сто дней после детства» был представлен для участия в Берлинском кинофестивале. Западная публика встретила картину аплодисментами. Соловьев от волнения прожег сигаретой полу пиджака. Поскольку другой одежды не было, пришлось получать «Серебряного медведя» в испорченном костюме. Картина стала визитной карточкой режиссера и первой частью его знаменитой кинотрилогии.

Биография

Семья Соловьёва была связана с театром. Отец — сотрудник монтировочной части театра, мать — помощница костюмерши в балетной труппе[1]. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1911 году познакомился с В. Э. Мейерхольдом. В 1912 участвовал в деятельности Териокского товарищества актеров, музыкантов, писателей и живописцев. В 1913—1917 годах один из ближайших соратников Всеволода Мейерхольда в Студии на Бородинской и в журнале «Любовь к трем апельсинам»[2]. В 1910-е автор театральных рецензий в журнале «Аполлон».

В 1918—1919 годах работал в Петроградском отделении Театрального отдела (ТЕО) Наркомпроса, а также в культурно-массовых организациях Петроградского ВО и Балтийского флота.

В 1920-х годах стал одним из ведущих театральных режиссёров Ленинграда, ставил спектакли в Театре новой драмы, возглавлял Молодой театр, созданный в основном из его учеников, в 1925—1926 и 1929—1933 годах был режиссёром Академического театра драмы. По утверждению «Театральной энциклопедии» «режиссёрской работе Соловьёва присущи острота сценической формы, мастерство мизансценирования, одновременно Соловьёв большое внимание уделял работе с актерами»[3]. С конца 1920-х годов обратился к жанру оперетты, работал в Малом оперном театре и Ленинградском театре музкомедии. По мнению М. О. Янковского, осуществлённые им постановки оперетт характеризуются «не только высоким уровнем культуры, но и заметным тяготением к созданию реалистического музыкального спектакля»[4]. Кроме того, работал в Российском институте истории искусств, преподавал в Театральном институте и академии Вагановой. Учитель А. И. Райкина.

Скончался в 1941 году в блокадном Ленинграде[5].

«Мелодии белой ночи»

Драматическая история любви японской пианистки и советского композитора случилась в летнем Ленинграде с его белыми ночами, разводными мостами, туманами Финского залива, посиделками на веранде дачи, лабиринтами садов «Эрмитажа». Любовь под аккомпанемент июньских дождей, стремительный гул японских городов и музыку Исаака Шварца.

Совместная работа Сергея Соловьева и японского кинорежиссера Киёси Нисимуры. Его первая работа в тандеме с легендарным оператором Георгием Рербергом.

Прежде чем пригласить Рерберга в картину, Соловьев пересмотрел снятое им «Зеркало» Тарковского и был потрясен совершенством операторского мастерства. Но Рерберг славился не только своим профессионализмом. О его взрывном характере ходили легенды.

— Это же чудище! — пытаясь уберечь коллегу, — уверял Андрей Тарковский, который терпел эксцентричные выходки Рерберга, глубоко уважая его талант. По просьбе Соловьева он даже отложил на четыре месяца съемки «Сталкера», чтобы дать возможность Рербергу подзаработать на выгодном советско-японском кино-предприятии.

— Я бы снимал с ним и снимал, сколько бы жизней хватило, ничего, кроме наслаждения, не получая, если бы не этот проклятый вопрос о гении и злодействе, — признавался Соловьев позже в интервью.

Рерберг по началу съемок радовал. Режиссер даже обиделся на коллег: как можно было наговаривать на такого ангела. Но после того, как ангел, изрядно выпив, сбежал со съемок, понял, о чем речь. Бурные любовные похождения, «змейгорынычевское» настроение и выходки на съемочной площадке, война с КГБ и чиновниками, которые не хотели отпускать Георгия в Японию. Сейчас Соловьев вспоминает все это с юмором.

В итоге съемки все же состоялись. Фильм, который Соловьев, по его признанию, не хотел снимать, но снял, чтобы иметь возможность закончить задуманную трилогию, получился красивым, тонким, душевным.

Охапки сирени, дождь, история любви с открытым финалом. Экзотическая Япония и главная героиня, актриса Комаки Курихара, как настоящая инопланетянка. Элегантный Юрий Соломин в роли композитора, молодой харизматичный Александр Збруев. Атмосфера белых ночей – камерная, по-особенному изысканная и поэтичная.

Сергей Соловьев сейчас

В 2021 году состоялась премьера драмы «Ке-ды». Сергей Соловьев экранизировал рассказ известного современного прозаика Андрея Геласимова «Paradise found», который и написал сценарий для фильма.

Сергей Соловьев в 2017 году

Молодежную ленту о жизни хип-хоп андеграунда, в которой главная роль досталась рэперу Басте, впервые увидели в феврале 2021 года посетители клуба «Газгольдер». В середине лета драма открыла Московский кинофестиваль. Музыку к фильму написала дочь Соловьева и Татьяны Друбич Анна.

В феврале 2021 года в семье режиссера случилась трагедия — скончался Дмитрий Соловьев

, сын режиссера от второго брака. Причину смерта 44-летнего актера пока неизвестна.

«Спасатель»

Картина «Спасатель» получилась у Соловьева пророческой. По сюжету фильма, школьный учитель рассказывает детям о литературных идеалах, призывая жить свободно. Учитель – тот самый повзрослевший вожатый из «Ста дней после детства». Он не оставляет попыток «вылепить» юные души.

Одна из учениц – юная Ася (актриса Татьяна Друбич) глубоко проникается сказанным. Она уже студентка, есть муж, квартира, налаженный быт. Ася решает все бросить и послушать свое сердце. Она, как Анна Каренина, не желает отказываться от любви.

Параллельно с главной темой, автор знакомит зрителя с парнем Вилей Тишиным, который работает на местной станции спасателем. Виля идет в армию. Несколько жизней сплетаются в одну. Несостоявшаяся трагедия будит всех персонажей, освобождает их. История многослойная и глубокая. В ней нет жертв, нет победителей, каждый останется при своем.

Съемки проходили в Вышнем Волочке Тверской области. Камера Павла Лебешева с удивительной красотой показала заливные луга, просторы местного водохранилища, старинную архитектуру, силуэты в густом тумане.

Премьера совпала с вводом советских войск в Афганистан. В этом и заключалось пророчество: героя весь фильм провожают в армию. Лента получилась с трагическим подтекстом, который легко мог уложить ее на полку. Восемь месяцев длилась эпопея сдачи картины. Было доснято множество сцен с целью объяснить: главный герой ушел служить, но благополучно вернулся.

Когда картина была принята к показу на Венецианском кинофестивале, Соловьев на свой страх и риск, подкупив киномеханика бутылкой водки, закрылся в проекционной кабинке и вырезал все лишние метры досъемок, оставив фильм в первозданном виде.

Позже он скажет: у меня есть один критерий настоящего – стыдно или не стыдно. Это единственное, что будет важно в будущем.

Дикий праздник

На прощание с Дмитрием пришли все три жены его отца Сергея Александровича, а также родственники и друзья покойного.

— Это такой ужас — смерть светлого и доброго Мити, — вздыхал режиссер Али Хамраев. — Панкреатит, нелепая и непонятная трагедия и для родителей, и для всех нас. Митя и не знал толком о своей болезни, которую, вероятно, считал не очень значительной. А она прогрессировала. В общем, когда обратился к врачам, было поздно…

По словам Хамраева, Дмитрий так и не успел жениться, детей не завел.

— Зато был предан кино, друзьям и папе с мамой, — продолжает постановщик. — Невозможно передать, что сейчас творится с Марианной. Да, все три жены Сергея пришли на похороны. Мы — люди, а не звери. Покойный Митя дружил и с Димой Рощиным, сыном Екатерины Васильевой, тепло общался и с Аней, дочкой Тани Друбич. Интеллигентные люди должны друг другу помогать. Хоть двадцать жен у тебя было, все должны собраться, раз такое горе.

Маша АНИКАНОВА дружила с покойным с юных лет

На траурной церемонии рядом с гробом стояла девушка, которая рыдала. Как рассказали друзья, она одна из тех, кто любил Митю. Но так и не смогла добиться от него взаимности.

— Вся моя деловая жизнь связана с сыном, поскольку он работал продюсером, — взял слово на поминках безутешный отец Сергей Соловьев. — При этом он был тишайший и скромнейший человек. Казалось, такой звездный мальчик, но при его круге общения он оставался очень одиноким. Митю не запихнешь ни в какую категорию.

И тут Сергей Александрович вспомнил премьеру своего фильма «Нежный возраст», который стал звездным для его взрослого ребенка.

— Там он был и автором сценария, и сыграл главную роль, — со слезами на глазах продолжил мастер. — Он не хотел быть героем, поэтому ему было естественно помогать мне, чем он и занимался последние двадцать лет. Весь дизайн фестиваля «Дух огня» сделал Митя, а это огромный труд. Это был умный и сильный парень, мой ближайший друг. Мне даже стыдно, что я называю его другом. Когда я его ругал, дом сокрушался от матюков, но я делал это, потому что все обращал к человеку. Не буду говорить про себя, про маму Мити — Марианну, про Танечку, но мы все без него стали беднее. Вот моя бывшая жена, Екатерина Васильева, мне сказала: «Если бы ты поверил (в Бога. — Н. М, Г.У.), ты бы был счастливым человеком. Мите сейчас стало хорошо. Лишь бы вы все, и ты в частности, сейчас ему не испортили дикий праздник».

Гроб несли самые близкие друзья

Соловьев добавил, что никогда не пел дифирамбы наследнику:

— Не помню даже, чтобы похвалил, когда он в детстве начал кататься на велосипеде. Наоборот, говорил: «Не загребай правой ногой!» А сын отвечал: «Еду, как могу». Помню, как он родился: необыкновенно красив, с огромной шевелюрой волос. Все бабушки не могли на него нарадоваться. Феноменально красивым он оставался долго, до «Нежного возраста», и только спустя годы набрал вес… Помню, как за два дня до начала съемок этого фильма я позвонил Никите Михалкову, которому понравился сценарий. Тот сказал: «Кастинг проводишь? Ты с ума сошел? На главную роль можешь взять Митю. Он написал сценарий про себя».

А завершил свою речь отец очень горькими словами, от которых у всех присутствующих разрывалось сердце:

— В день похорон рыли землю, а комья такие крупные, каменные, что их распилить и разломать не хватало сил. Вот такая земля, которую мы получили. Вот пусть она ему станет пухом. Нужно распушить каждый камень в вечность. Распылить, разломать.

Дмитрий в к/ф «Нежный возраст»…

«Наследница по прямой»

В фильмах Соловьева всегда много подтекстов. В простой, на первый взгляд, сюжет режиссер сумел вплести трогательную историю любви 13-летней одесситки Жени к 18-летнему Володе, приехавшему погостить из Москвы, ее духовную связь с Пушкиным, романтическую историю пребывания самого поэта в Одессе.

Детям свойственно верить в выдуманные миры. Женя считает, что она – «наследница» большой любви и незаконной связи Александра Сергеевича с ее прабабкой Ольгой Лопухиной. Девочка хранит семейную реликвию — любовное письмо поэта с инициалами О.Л. Изо дня в день ездит на берег моря к руинам особняка, который называет «дача Рено», прихватив томик стихов. Ей чудится, что в этом доме жил Пушкин, здесь он писал стихи, переживал муки любви.

В Одессе действительно много пушкинских мест. Поэт провел в этом городе больше года . Упомянутая в фильме «дача Рено» когда-то находилась в районе нынешнего санатория Чкалова. Пушкин в лунные ночи любил бывать здесь. Место поэтического уединения с кромкой моря. На даче Рено проходили его тайные свидания с графиней Елизаветой Воронцовой.

В своем фильме Соловьев не говорит об этом, только намекает. Настоящий литературный детектив с неожиданным финалом.

Солнечную Одессу он показал меланхоличной, туманной, с бесцветным морем и руинами особняка на побережье. Фильм, как тоска о юношеских идеалах, детских выдуманных мирах, преданных ожиданиях в любви.

«Наследницей по прямой» режиссер завершил трилогию. В 1983 году фильм получил Золотую медаль на кинофестивале детских фильмов в Италии.

Творчество

Постановки в театре

- «Проделки Смеральдины» (итал. сценарий; 1920, Театр нар. комедии)

- «Восстание ангелов» Франса (1922, Театр Новой драмы)

- «Обращение капитана Брасбаунда» Шоу (1923, Большой драматический театр)

- «С утра до полуночи» Кайзера (Молодой театр)

- «Лисица на рассвете» по О. Генри (Молодой театр)

- «Делец» Газенклевера (1928, Академический театр драмы)

- «Тартюф» (1929, Академический театр драмы)

- «Командарм 2» Сельвинского (1930, Академический театр драмы)

- «Робеспьер» Раскольникова (1931, совм. с Н. В. Петровым, Академический театр драмы)

- «Бесприданница» (1933, Красный театр)

- «Фиалка Монмартра» И. Кальмана (1933, Ленинградский театр музкомедии)

- «Летучая мышь» И. Штрауса (1935, Ленинградский театр музкомедии)

- «Сирано де Бержерак» (1941, Ленинградский театр им. Ленинского комсомола)

Статьи

- Соловьев В. Н. Замечания по поводу «Ревизора» в постановке Мейерхольда// «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда: Сборник статей А. А. Гвоздева, Э. И. Каплана, Я. А. Назаренко, А. Л. Слонимского, В. Н. Соловьева / Издание подготовлено Е. А. Кухтой и Н. В. Песочинским, отв. ред. Н. А. Таршис. [Переиздание 1927 года.] Спб., 2002. («Библиотека классических трудов РИИИ»)

- Соловьев В. Н. Игра вещей в театре // О театре: Временник Отдела истории и теории театра Государственного института истории искусств: Сборник статей. Л.: Academia, 1926.

- Соловьев В. Н. О технике нового актера // Театральный Октябрь: Сборник 1. Л.; М., 1926.

- Вл. С. [Соловьев В. Н.] Петроградские театры // Мейерхольд в русской театральной критике: 1898—1918 / Сост. и коммент. Н. В. Песочинского, Е. А. Кухты, Н. А. Таршис. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1997.

- Соловьев В. Н. «Маскарад» в Александринском театре // Мейерхольд в русской театральной критике: 1898—1918 / Сост. и коммент. Н. В. Песочинского, Е. А. Кухты, Н. А. Таршис. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1997.

- Соловьев В. Н. Петроградские театры // Мейерхольд в русской театральной критике: 1898—1918 / Сост. и коммент. Н. В. Песочинского, Е. А. Кухты, Н. А. Таршис. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1997.

- Соловьев В. Н. Театральный традиционализм // Мейерхольд в русской театральной критике: 1898—1918 / Сост. и коммент. Н. В. Песочинского, Е. А. Кухты, Н. А. Таршис. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1997.

- Соловьев В. Н. «Смерть Тарелкина» // Мейерхольд в русской театральной критике: 1920—1938 / Сост. и коммент. Т. В. Ланиной. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2000.

- Соловьев В. Н. «Д. Е.» // Мейерхольд в русской театральной критике: 1920—1938 / Сост. и коммент. Т. В. Ланиной. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2000.

- Соловьев В. Н. «Учитель Бубус» у Мейерхольда // Мейерхольд в русской театральной критике: 1920—1938 / Сост. и коммент. Т. В. Ланиной. М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2000.

Примечания

- [istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st096.shtml Театральный календарь. 1987 // Лисицын А. В., Мельникова С. И., Миронова В. М., Трессер С. С. — Ленинград: Искусство, 1986]

- [ptj.spb.ru/archive/33/historical-novel-33/lyubov-ktrem-apelsinam-vs-mejerxolda/ Статья о журнале «Любовь к трём апельсинам» в «ПТЖ»]

- [www.niv.ru/doc/theatre/encyclopedia/399.htm «Театральная энциклопедия», М., 2000]

- [sunny-genre.narod.ru/books/yankovsky_1937/5-4.html Янковский М. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе и в СССР, Л.-М., 1937]

- [ptj.spb.ru/archive/5/in-opposite-perspective-5/vojna-nevojna-noekzamen-budet/ Война — не война, но экзамен будет… // Петербургский театральный журнал, № 5, 1994]